| |

| |

|

| |

NATO

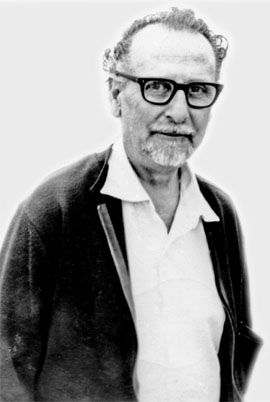

SCIACCA

Nasce a Patti, provincia di Messina, l’8 gennaio 1907.

Nel 1935 va a Milano per frequentare il corso di scultura all’Accademia

di Brera, e vi si fermerà fino al 1939.

Nel 1940 si trasferisce a Roma, dove continua l’attività

di scultore e partecipa a diverse collettive.

Nel marzo del 1942 sposa Tina Vullo e rientra definitivamente a

Marina di Patti, dove muore il 13 luglio 1995.

.

|

Manifesto

della mostra.

Manifesto

della mostra.

Messina, Monte di pietà, 2011 |

Dal

catalogo della mostra "Nato Sciacca e l'arte astroabissale"

Consegniamo

oggi alla stampa quanto si è riuscito a raccogliere della

vita e dell’opera di Nato Sciacca, con la consapevolezza di

chi salda parzialmente e dopo troppi anni il tributo che merita

una personalità così alta e importante nel panorama

artistico del nostro Novecento.

Asfissiata da un’inadeguata attenzione, che a tutt’oggi

non ha consentito l’esame critico che la sua opera certamente

merita, la figura artistica di Nato Sciacca è stata distratta

da quella dell’inventore, forse perché ritenuta di

più facile e popolare lettura. Ignorata dagli “addetti

ai lavori”, lasciata nell’ambito angusto della provincia

in cui ha vissuto, abbiamo lasciato scadere la personalità

artistica di Nato Sciacca al livello di “personaggio”.

L’intuizione e la genialità si sono inevitabilmente

corrotte in estrosa o stravagante capacità inventiva.

Eccettuata qualche breve nota critica di Giancarlo Vigorelli, in

occasione di una mostra milanese del 1939, e di un sintetico giudizio

di Giovanni Joppolo (ora ampliato in questo volume da una mia intervista),

nell’archivio di Nato Sciacca non si possiedono, oggi, ulteriori

riflessioni sulla sua opera. Né la poca corrispondenza epistolare

con i più significativi nomi dell’arte e della cultura

del ’900, coi quali condivise gli anni della sua formazione

milanese, aggiungono altro, che non si riferisca alla stima e profonda

amicizia che li legavano a Nato Sciacca.

Abbiamo ritenuto opportuno, per una ricostruzione della figura umana

ed artistica di Sciacca, pubblicare tutti quei brani che nella Doppia

storia, romanzo di Beniamino Joppolo, suo cugino e compagno nella

Milano di “Corrente”, ce lo propongono con lo pseudonimo

di «Masino».

Mancando le indicazioni cronologiche che diano una datazione certa

alle sue opere, e seguendo una ricostruzione biografica affidata

quasi esclusivamente ad una tardiva e lacunosa memoria familiare,

i criteri di chi oggi si trova a “pubblicare” non possono

affidarsi che al sentimento attuale di chi, con stima affetto e

sapienza di altro mestiere, ha un’occasione per dar luce alla

vita e alle opere di Nato Sciacca.

Unico conforto, nell’incertezza di questa rischiosa fatica,

la speranza che si tratti di un primo avvio, di un lavoro iniziale,

utile almeno a documentare, ad un pubblico più attento e

più vasto, il passaggio umano di una personalità di

indiscutibile levatura.

|

Per le

vie di Milano con Beniamino Joppolo (a destra) e un amico

Otan Sciacca

Nato Sciacca

a Venezia

Nato

Sciacca a Roma Nato

Sciacca a Roma

Fontana

(plastico)

|

MASINO

Abbiamo

stralciato dal romanzo autobiografico La doppia storia di

Beniamino Joppolo, quei passi che raccontano di Nato Sciacca (qui

con lo pseudonimo di Masino) tentando di ricostruire qualche tratto

del suo carattere e qualche episodio che lo ha visto calato nella

familiarità del suo ambiente siciliano o nell’atmosfera

milanese di Corrente (sono individuati altri artisti e intellettuali

che ne fecero parte). Da una superficiale considerazione, la presenza

di Masino-Nato risulta nel romanzo, corposa e ricca, tanto a significare

l’importanza della figura del cugino-amico Nato nella ricca

tormentata e complessa Storia di Joppolo.

Un

cugino della sua età viveva sempre al mare: Masino [Nato

Sciacca], biondo alto forte snello. Lui lo seguiva e ammirava, sopratutto

quando lo scopriva nel grande camerone a pianterreno dove dormiva

con tanti fratelli, tra letti e letti. Lì, Masino gli sembrava

una piccola deità in riposo. Certe volte, a tavola, don Pietro

[Giovanni Joppolo, padre di Beniamino] declamava poesie amorose

o eroiche, e tutti i bambini stavano ad ascoltarlo. I più

grandi di loro spesso già facevano discorsi serii, isolandosi.

Giacomo [Beniamino Joppolo] capiva, ma si vedeva trascurato, e di

ciò non che soffrisse, ne provava malinconia.

[…]

Il giorno dopo, lui e Alberto [Diego, fratello di Beniamino], col

cugino Masino, andarono a vedere la mattanza dei tonni. Sul mare

c’era un grande sole abbagliante. Le barche a vapore giravano

nere e rumorose. I pescatori gridavano, i tonni venivano spinti

e ammassati al centro. A un tratto, da tutte le parti, furono lanciate

contro le schiene nere le picche punture che si conficcavano nelle

carni. I tonni si rivoltavano con guizzi e mostravano i ventri bianchi

da grosse anguille, mentre il sangue arrossava le acque. Il cerchio

delle barche stringeva sempre più i tonni dagli occhi disperati

e dai musi imploranti, sottili come pugnali sconfitti. All’improvviso

le barche irruppero tra i tonni, e i pescatori, con grosse mazze,

urlando come invasati, a colpi poderosi, incominciarono a fracassarne

le teste. Il mare era un grumo di sangue mosso a ondate pesanti,

tra quei corpi lacerati, finalmente inerti.

[…]

Durante l’estate, la famiglia si trattenne al mare sul la

solita spiaggia. Un giorno Giacomo e il cugino Masino, con un grande

sole sul mare, si avventurarono in una lunga gita in barca. Remavano

lentamente, in costume da bagno, e sempre più avevano l’impressione

che i remi, loro e la barca si muovessero in un elemento che non

era né solido né liquido né aeriforme perché

non apparteneva a questo pianeta. A capo scoperto affrontavano sole

e aria con la sensazione che le loro persone venissero sottoposte

a una trasformazione che li rendeva adatti a quel nuovo elemento

dove avrebbero dovuto rimanere per l’eternità, come

sospesi in mezzo a un universo i cui soli componenti erano liberi

spazii e liberi tempi fusi assieme in una sostanza unica, priva

di sostanza e della qualità di sostanza. Solo le loro mani

e le loro braccia seguivano una meccanica di movimenti che era come

una eco che si andava sempre più spegnendo in spazii abbandonati

che appena ricordavano. Gli occhi guardavano attorno la spiaggia

e la terra come un ricordo assurdo di consistenze che non c’erano

più. In questo stato di trasognamento approdarono alla villa

di un amico dove rimasero qualche ora. Poi tornarono indietro.

Masino faceva lo scultore, formava figure in creta, forti ampie

segrete come sassi e che si avviano a diventare esseri vivi o come

esseri vivi che si avviano a diventare granito e minerale. Altri

cugini e altre cugine, altri amici e altre amiche, che erano belli

agili sorridenti, avevano indossato irriconoscibili abiti di carne

diversa e non sorridevano più: negli occhi vuoti sembrava

si meravigliassero che il tempo, invisibile, si divertisse a cambiar

loro, sugli scheletri, i vestiti di carne, di ossa, di nervi, di

sangue e di vene.

[…]

A Milano c’era anche Masino, che faceva lo scultore. Aveva

ricevuto un lascito dalla nonna, col quale pensava di resistere

per qualche tempo facendo l’artista. Lavorava nello studio

di qualche scultore celebre e si affinava rapidamente. Era alto,

bello, tutto ovale, con gli occhi celesti spigliati, biondo, la

barbetta piena di vitalità. Giacomo lo vedeva spesso e trovava

in lui un appoggio morale, e sapeva in più che, in caso estremo,

sarebbe stato anche un appoggio materiale.

[…]

Spesso Giacomo e Masino andavano a mangiare in un’Opera Pia,

un grande edificio antico costruito in mattoni rossi e situato ai

margini di un canale secco, ormai tutto in cemento armato, del Vecchio

Naviglio, antica opera di deviazione fluviale realizzata da Leonardo

da Vinci. Prendevano dei tagliandi a prezzi molto bassi alla cassa

e poi si portavano a tavola, dalla cucina, le pietanze corrispondenti,

abbondanti fumanti forte odoranti in vapori spessi e densi. C’era

una massa di vestiti, di occhi e di volti stralunati, alcolizzati

esattamente come alcolizza l’alcool. Le risate sembravano

autonome dalla catastrofe delle bocche e dei denti precipitanti

da cui provenivano. Masino mangiava con allegria, girandosi su di

un dito e mettendo in evidenza un anello d’oro con sopra una

corona baronale, se ce l’aveva, o altrimenti lo girava immaginariamente

e ne parlava, descrivendolo, lucente dignitoso pesante oro massiccio,

ma assente perché temporaneamente al Monte di Pietà.

Un giorno, un bruno crespo violento gli rivolse la parola, era un

siciliano venditore ambulante di ogni merce, per chiedergli se egli

non fosse il figlio del Cavaliere Tal dei Tali. Masino gli disse

di si. Allora il crespo incominciò a farsi la croce sulla

faccia bruna dagli occhi lucenti scandalizzati, e ripeteva:

– E cosa fa qui e cosa fa qui e cosa fa qui e cosa fa qui.

– Mangio.

– No dico cosa fa a Milano a Milano a Milano.

– Lo scultore.

– Lo scultore? Il marmo? Il legno? La terra? La creta? Il

ferro? Il bronzo? L’acciaio? Un mestiere così vile

e così pesante, un Cavaliere come lei? O Dio, Dio, Gesummaria,

Gesummaria! E viene a mangiare all’Opera Pia? O povero padre

suo! Se lo vede crepa, casca a terra fulminato dal dolore, per carità,

per carità! Se ne ritorni a casa. – E si faceva la

croce fissando Masino come un fenomeno sempre più inconcepibile.

Giacomo e Masino furono insieme presi da una risata convulsa, il

crespo si immobilizzò come una statua di bronzo divenuta

scema e inamovibile, e Giacomo scostava i piatti da Masino, perché

gli era venuta paura che egli potesse prendere i resti delle pietanze

e scagliarle sulla faccia del crespo: gli occhi infatti gli diventavano

sempre più piccoli piccoli piccoli come cimici, e con le

mani frugava l’aria bassa, esattamente come quella volta quando

aveva preso le arancine e le aveva spappolate una dietro l’altra

sulla faccia di luna di quel poveruomo padrone del caffè,

su cui sugo e riso e carne scolavano mentre la bocca diceva agli

occhi smarriti, con un dito disperato e impersuaso che picchiettava

il petto: – A me questo? e perché? perché a

me questo, che vi ho fatte le arancine? –. E tutti guardavano

il crespo e i due, perplessi, ma infine vesti, stracci, gengive

e denti franati nelle bocche terremotate proruppero in un baccanale

di gesti e di risate che, mischiati all’afa degli odori, muovevano

l’aria come una schiuma ubriacata, entro cui gli occhi a masse

si coagulavano come lumache fuori del guscio.

[…]

Certi giorni Giacomo andava anche nella camera d’uno scultore,

Otan [pseudonimo col quale si faceva chiamare, anche ufficialmente,

Nato, anagrammando il suo nome], alto bello sottile e olivastro,

e portava con sé del pane. Otan aveva una cassa di nocciole,

che sembrava non dovesse mai finire. I due mangiavano molto pane

con bocconcini di nocciola, cinque bocconcini per ogni nocciola

in media, e intanto dissertavano a lungo sull’estremo potere

nutritizio delle nocciole, che in una quantità minima contenevano

quantità enormi di sapori piacevoli, di vitamine, di calorie

e persino di sottili elementi erotici. Aggiungevano che chimicamente

pane e nocciole fuse, davano una energia unica, e quindi bastava

mangiarne molto poco, ed era anzi pericoloso abusarne. Sottolineavano

anche che le nocciole contengono l’olio più fine che

esista per bontà e per potere energetico. Dichiaravano che

quest’olio viene usato per gli areoplani e per le macchine

più delicate e più precise. E mettevano in evidenza

anche che con la scorza delle nocciole si fa la polvere da sparo,

sicché bisognava dedurne che anche nella polpa ci dovesse

essere come nella scorza una certa forza da polvere da sparo, pirite

esattamente. E avanzavano l’ipotesi che in fondo, con pazienza,

avrebbero potuto ridurre a polpa la scorza e mangiarla, nel caso

che se ne fosse presentata la necessità. E in tal modo non

riuscivano a buttar via le scorze, ma le conservavano religiosamente

in un’altra cassetta messa allato alla cassa delle nocciole,

dicendo:

– Non si sa mai, per i giorni neri.

E non ridevano, veramente, non ridevano sul serio. Poi uscivano

e passeggiavano a lungo per le strade, fermandosi a bere all’impiedi

qualche bicchiere di vino in un bar, quando avevano i soldi per

poterlo fare. Ma tutto ciò non toglieva che facessero tra

di loro delle festicciole, con ragazze, danze e complicazioni amorose.

Tutti loro, chi più chi meno, coscientemente o incoscientemente,

in modo largo o ristretto, complottavano, e strisciavano dunque.

Questo complottare e strisciare li rendeva fatalmente viscidi ambigui

e viziosi, guardinghi e sfuggenti, anche se sul tronco d’una

natura fondamentalmente sana e forte. Questa miscela di qualità,

piena di reticenze, creava attorno a loro un certo fascino, soprattutto

in ambienti fascisti e in ambienti alti dal punto di vista sociale

ed economico. Diffondevano nell’aria un segreto che attraeva

irritava e incuriosiva. Avevano preso l’abitudine di sorridere

stranamente, senza parlare e rifiutandosi di aprire una qualunque

discussione, guardandosi tra di loro in una carica di sottintesi

che loro soli potevano capire, tutte le volte che incontravano qualche

fascista. Questi finiva per trovarsi irretito nel disagio e nei

dubbi. Lo trattavano con dolcezza estrema, come si può trattare

un bambino infermo, debole di mente e di membra. E il tipo finiva,

così, meccanicamente, col diventare per lo meno un fascista

scontento quando non diventava addirittura un antifascista acceso

e pieno del bisogno di rivalsa contro chi lo aveva sinora ingannato.

Con i più resistenti facevano risultare che per pensarla

in un certo modo, che non dicevano quale chiaramente ma che era

esattamente quello fascista, era fatale dovere essere, proprio dal

punto di vista clinico, un cretino. Figli e figlie di fascisti,

di ambienti fascisti, venivano presi dalla frenesia di essere da

loro redenti e si allontanavano in tal modo dalle loro famiglie,

nei confronti delle quali finivano col diventare molto spesso dei

nemici dichiarati e ufficiali. Sicché molti di essi avevano

amiche belle, ben nutrite, colte, raffinate e svincolate e libere

da ogni punto di vista, padrone assolute di loro stesse. Queste

amavano riunirsi con loro, negli studi, nelle soffitte, nei seminterrati,

ed anzi facevano di tutto per essere degne di loro. E vi trascinavano

anche consanguinei del loro rango.

Il meticoloso intanto sfogliava Retour de l’URSS [di Gide]

con l’aria di uno che capisce una lingua straniera, e contemporaneamente

diceva, con ironica signorilità:

– Bene, bene, vedremo, intanto, per incominciare, lei legge

libri stranieri.

Poi disse: – Ci segua – e fece un cenno agli altri che

erano rimasti di guardia. Questi lo circondarono toccandolo. Egli

provò ancora quel senso di contatto repugnante che aveva

provato con Talella, Tanuzzi e Anteani, e pensava: «No, questa

volta non supero la prova, è insostenibile, questa volta

crepo, non ce la faccio, non potrò resistere». Ma improvvisamente

entrò nello studio Masino, brandendo trionfante uno sgabello,

che aveva il giorno prima promesso di portare a Giacomo. Vedendo

tutta quella confusione capì subito e rimase con lo sgabello

in aria come una statua che fermava bloccato uno sbotto di riso

che stava per nascerle dal di dentro. I questurini lo afferrarono,

lo perquisirono, mentre egli protestava:

– Ma cosa volete da me? Io non c’entro. Io lo scultore

faccio.

Il meticoloso disse:

– Seguiteci.

Giacomo e Masino furono ammanettati e portati fuori, dove c’erano

due grandi taxi con sopra altri questurini. Uno fu messo su un taxi;

l’altro sull’altro. L’alba era già sorta.

Il sole era tepido e giallo, la città dormiva ancora pigra.

I taxi andavano l’uno dietro l’altro. Giacomo pensava:

«Dove andiamo?».

[…]

Ad un tratto gli si presentò davanti il carcere di San Vittore.

Alcuni raggi di fabbricati separati da vuoti ampi e nel mezzo la

cupola d’una chiesa. Fu immediatamente certo di quello che

stava per avvenirgli. Un grande portone si aprì, il taxi

entrò, il portone si richiuse, il taxi si fermò, e

Giacomo fu consegnato a dei carcerieri in divisa grigia. I questurini

scomparvero. Giacomo fu portato in una stanza, dove gli tolsero

cravatta, laccioli e oggetti di ogni specie dalle tasche, e fu invitato

a seguire un carceriere. Il solito mazzo di chiavi enorme come un

organo dai suoni di campana. […]

Il solito corridoio. Le solite porte incastrate nel muro, i soliti

giri di chiave […], e Giacomo, ancora, si sentì richiudere

dietro “le porte della galera”.

Incominciarono a chiamare per nome i carcerati, a cui davano il

caffè del mattino. Giacomo tese l’udito.. C’erano

tutti: Alisio [Aligi Sassu], Peppe [Giuseppe Migneco], Talenti [Italo

Valenti], Tirolli [Renato Birolli], Lananzi [Lattanzi?]... Si trattava

del raggio politico.

[…]

Proprio quella notte Masino era tornato a Milano e disponeva di

una serie di abbaini in un grande palazzo di quel corso. Giacomo

portò da lui la valigia e vi rimase a dormire per un paio

di notti Venivano e andavano ragazze ridenti, sciolte, eleganti,

colte e divertenti. Molte riunioni Giacomo fece con molti amici.

E poi ripartì per la Sicilia. Masino gli disse di ritornare

a Milano, lo avrebbe ospitato, ma con la promessa che non si sarebbe

più occupato di politica. Giacomo rise e gli disse, salutandolo

dal finestrino del treno, che ci avrebbe pensato su. Masino seguì,

correndo, il treno, per salutarlo ancora.

[…]

A Milano [Joppolo] si mise ad abitare da Masino e passò dei

mesi, scrivendo e distendendosi. Vedeva Peppe, Tirolli, Talenti,

che ormai erano artisti ufficiali, arrivati. Faceva qualche lavoro

per le gallerie d’arte e scriveva presentazioni a scultori

e pittori. […] Intanto Giacomo, con Lagrata [Raffaele De Grada],

continuava a svolgere il lavoro di stesura e di diffusione di manifesti,

opuscoli e volantini. Lo faceva con una certa trepidazione, ma ormai

anche con una certa meccanicità. E nascondeva tutto a Masino,

che lo sospettava ridendo e che ora, oltre la scultura, faceva anche

delle invenzioni. Nel piano degli abbaini, di cui diversi erano

stati presi in affitto da Masino che vi abitava con altri artisti

tra cui Giacomo e Talenti, abitavano anche degli artigiani e degli

impiegati: un sarto con famiglia, un parrucchiere con moglie, un

massaggiatore con la sposa, una massaggiatrice, e altri. In realtà

quei locali non potevano essere abitati da artisti. Sicché

i coinquilini facevano una lotta serrata a Masino e compagni, tranne

la massaggiatrice che era troppo bionda delicata e sentimentale

per avere la forza di fare ciò, e allora sorrideva come fosse

permanentemente innamorata di tutto e di tutti. L’ultima trovata

era stata quella di disturbarli mentre essi andavano al gabinetto.

Si riunivano a frotte, gridavano,sferravano calci sulla porta, da

sfondarla:

Principi

e baron

tutti purcon.

Talenti

non soffriva di ciò, perché vi andava solo a lavorare.

Ma Giacomo e Masino, che ci vivevano, in un primo tempo si divertivano,

ma poi, a poco a poco, furono tutti pervasi dalla intimidazione,

sicché un bel giorno stabilirono di risolvere diversamente

la questione: invece di andare al gabinetto accumulavano il loro

materiale viscerale e renale in grandi scatole vuote di latta da

conserva di pomodoro, che Masino usava per la creta, poi le mettevano

in un grande baule che chiudevano ermeticamente. In quel periodo

sia Masino che Giacomo ingaggiavano ragazze da ogni parte e avevano

un complicato traffico di buoni che compravano per mangiare sicuramente

ma che rivendevano quando avevano bisogno di danaro, come per Nanette

e Betty che erano apparse sugli orizzonti del loro cerchio erotico

come fate protese. Masino faceva delle belle sculture, avanzava,

e nello stesso tempo creava un affilatoio, usando il quale una lametta

per barba poteva durare per diverse generazioni. Giacomo aveva,

con Tirolli e Talenti, fondato “la società dell’alcool”,

secondo la quale era inutile fare dell’arte, perché

l’organismo umano l’aveva assimilata rendendola ovvia

meccanica e quindi sangue automatico, che era inutile esprimere

direttamente essendo in tutti direttamente posseduto, mentre invece

inedite e rivelatorie rimanevano ancora le emozioni che poteva offrire

l’alcool trasportando l’organismo verso Dio in regioni

ancora inesplorate. Essi predicavano questi concetti dappertutto

seminando disagio e sgomento, tanto ne erano convinti (o dittatura!).

Ed erano sempre sovreccitati ed ebbri. […]

Una sera Masino riunì nello studio amici ed amiche, per una

festa con musiche e danze, vini e liquori, bibite e acqua. Le ragazze

erano eleganti, felici di conoscere gli artisti nella intimità

dei loro studi, disinvolte ed allegre. Ad un tratto, una di esse,

aveva i guanti bianchi come latte lunghi sulle braccia in tutta

la persona bruna e sfavillante, con una delle sue manine sollevò

il coperchio del baule e disse: – E gli artisti, i cari artisti

cosa tengono di prezioso in questo baule? –, ma subito abbandonò

il coperchio che ricadde rumoroso, e retrocedette stravolta. Un’ondata

calda e profonda di fetore ultramondano da viscere di cadavere invase

l’atmosfera. Dopo il primo sbalordimento stralunato di tutti,

sopravvenne subito uno sbotto di sovreccitazione clamorosa, divertita,

implacabile, come le persone di tutti, lì dentro, fossero

state e continuassero ad essere punzecchiate da cantaridi, da zanzare

cariche di tutti gli stupefacenti più sconosciuti elaborati

da tempo e velocità in un vortice folle e inevitabile. Ma,

dopo la festa, Masino, Giacomo e Talenti sentirono che dovevano

liberarsi del contenuto di quel baule, e chiesero l’aiuto

di Peppe. I quattro stabilirono che nelle due ore dopo la una di

notte avrebbero versato tutto quel materiale sulla strada, che era

una delle più centrali della città. A quell’ora

silenzio e solitudine sarebbero stati assoluti. Il fascismo aveva

abolito spettacoli di ogni genere e aveva chiuso caffè e

locali dopo la una di notte. Sicché a mezzanotte, Giacomo,

Masino, Peppe e Talenti si trovarono assieme per aspettare il momento

adatto alla operazione liberatoria. […]

E così Talenti, Giacomo, Masino e Peppe ritornarono sulla

strada. Si misero a passeggiare su e giù. Gente passava sempre

più rada. Finché si fece il deserto. Su di una bicicletta

un vigile nero e curvo passò, controllò porte, lasciò

biglietti nei negozi, disparve. Allora Masino e Talenti si misero

di guardia sulla strada mentre Giacomo e Peppe salirono negli studi

a prendere le latte colme, metterle nell’ascensore, portarle

sulla strada e svuotarle. Ora, il fetore aveva il ritmo monotono,

da serpente di acciaio strisciante verticalmente, dell’ascensore

che andava su e giù, giù e su, ossessivo, inesorabile

nel budello centrale della casa. Ad ogni latta svuotata e lasciata

per terra i quattro avevano sguardi più liberi. Infine, terminata

l’operazione, si sentirono del tutto allegri e incominciarono

a passeggiare sul marciapiedi di fronte alla casa, aspettando l’alba.

Di fronte a quello spettacolo di merde e di urine putrefatte letali

in pieno centro della città, gli spazzini, i primi ad arrivare,

incominciarono a bestemmiare, più sorpresi che arrabbiati,

mentre con le grandi scope spingevano spingevano, e trovavano roba

per tutte le traverse vicine.

– Ma chi è stato? – qui? – un gigante era

– che stomaco che viscere – roba da matti – una

botte umana doveva essere – incredibile – spaventoso

– una cloaca – un pozzo nero.

Li prendeva quasi, a poco a poco, un terrore mitico, come sospettando

l’esistenza di un mostro nascosto. Talenti, sfiorandoli, disse:

– C’era uno strano tipo, ieri sera, qui, sembrava una

montagna.

Gli spazzini lo guardarono sgomenti.

[…]

Il maggior tempo lo trascorreva con Masino. Come un serpente, capiva

quando Masino aveva soldi. Masino avrebbe voluto seguire un certo

sistema nello spendere, per cui nascondeva a Giacomo i momenti floridi,

per distribuire nel tempo il danaro. Ma Giacomo, avvelenato, ad

un tratto lo afferrava per la giacca, lo scuoteva, stringeva i denti,

lo fissava con le narici tese e gli gridava:

– Fuori i soldi.

Masino si contorceva:

– No, ti giuro...

– Vigliacco, capitalista, tu mentisci, fuori i soldi –.

Masino si divincolava, rideva, si lamentava:

– Ma come fai a capirlo? Io non capisco. Io non capisco.

– Io non voglio neanche sporcarmi le mani con i tuoi sporchi

soldi di mezzo barone siciliano decaduto, che paga il fio delle

sue colpe feudatarie nei confronti dei contadini, jus primae noctis,

e via di seguito, vergogna vergogna e vergogna delle vergogne, ci

siamo capiti, furti, rapine, eredi eliminati, quei soldi maneggiali

tu, andiamo subito a cambiare l’assegno che hai ricevuto.

– Ma ... ma ... come si può vivere con te? Come fai

a sapere?

Masino cambiava l’assegno. Giacomo ordinava sigarette di lusso,

liquori, pietanze, bevande raffinate, si dondolava, sbadigliava,

girava case, aspettava Tirolli e Talenti per la vita della società,

Masino maneggiava lui materialmente lo sporco danaro, e infine Giacomo

si degnava di prendere materialmente del danaro da Masino lo pregava

di prenderlo e crepava dal ridere dandoglielo, ma si rifiutava decisamente

di entrare nella onorata società, perché faceva sculture

e lavorava all’affilarasoio che doveva far durare una lametta,

per le barbe più involute e più complicate, per generazioni

e generazioni, e Masino questo lo spiegava sempre a tutti in tipi

te le occasioni.

[…]

Così passò l’inverno e si avvicinò la

primavera. Giacomo compilava e distribuiva manifestini e volantini,

considerando ciò come un lavoro che lo giustificava come

presenza sociale. Un giorno Masino gli disse:

– Partiamo per la Sicilia assieme a Tirolli. Andiamo a stare

da me.

– D’accordo.

Masino aveva terminato di costruire il suo affilalamette e lo voleva

portare a Roma per proporne lo sfruttamento ad un suo amico uomo

d’affari. Il giorno della partenza, oltre le valigie, aveva

bellamente sistemato la sua macchina in una cassettina. Scendendo

le scale, la cassettina gli era sfuggita dalle mani e si era messa

a rotolare per gli scalini, aprendosi e facendo precipitare la macchinetta.

Allora lui era stato invasato dalla follia, si era messo a correre

inseguendo la macchinetta e, con gli occhi stravolti, strappandosi

i capelli, gridava:

– La mia macchinetta, il mio affilalamette, la mia invenzione,

sono rovinato, sono rovinato, il mio lavoro, si frantuma, si frantuma,

aiuto, aiuto.

Giacomo e Tirolli crepavano dal ridere e gli correvano dietro. Riuscì

ad afferrare macchinetta e cassettina, si assicurò che tutto

era a posto, le ricompose come prima, si incazzò con Giacomo

e Tirolli perché ridevano e non capivano niente del suo dramma,

poi rise anche lui, presero un taxi e andarono alla stazione, si

comprarono un fiasco di vino e partirono per Roma verso la Sicilia.

A Roma, erano già ubriachi. Andarono dal capostazione e gli

chiesero se alle sei del pomeriggio era disponibile un vagone speciale

di terza classe, diretto in Sicilia, per il principe Amleto di Danimarca.

Il capostazione li guardò in faccia, inizialmente sorpreso,

ma subito dopo divertito e sorridente:

– Un vagone speciale di terza classe per il principe, Amleto

di Danimarca, alle sei del pomeriggio? Ma un treno speciale con

tutti vagoni di terza classe ci sarà pronto, per il Principe

di Danimarca, tutti i giorni, a qualunque ora, basta che passiate

dal mio ufficio. E ci metteremo anche delle panchette per la principessa

Ofelia, se non si è ancora affogata.

E, fatta una piroetta, scomparve con un disco rosso in mano, verso

i binari. I tre si smontarono. E non erano più ubriachi.

Come una doccia fredda. Subito per rimontarsi andarono in una trattoria

e ordinarono, irritati, tre bistecche. Intanto che aspettavano le

bistecche bevvero molto. Si sentirono rimontati e incominciarono,

a voce alta, a parlare male di Mussolini, del re, e del papa. Il

padrone, naso lungo a triangolo acuto, colore olivastro trasudato

e corpo secco curvo, si avvicinò a loro e disse, pacifico

e violento (Lenin):

– Se volete parlare male del duce, io me ne frego accomodatevi

pure. Se vi piace parlare male del re, io me ne frego due volte,

e accomodatevi pure cinquecento volte. Ma se parlate male del papa,

dico il papa, potete andarvene dalla mia trattoria, io la bistecca

non ve la servo.

Altra doccia fredda. Si rismontarono. Di nuovo non erano più

ubriachi. Ancora una volta il destino li sfotteva. Il destino: quel

padrone della trattoria. Mangiarono e bevvero con rabbia, ma non

parlarono, erano inibiti. Caricarono le valigie su di un taxi e

se ne andarono da Bartolo [Manlio], il fratello di Masino, commilitone

di Giacomo sotto le armi. Bartolo li accolse molto lieto e disse

loro che potevano rimanere da lui quanto volevano. Si sentirono

rianimati. Bartolo uscì. Rimasti soli, la ubriacatura li

riprese, rimontò.

Poi fecero un bagno tutti e tre. Era sera. Si guardavano reciprocamente

e ridevano soddisfatti. Infine Tirolli disse:

– Usciamo. Facciamo una passeggiata.

– Si – fece Masino.

[…]

Si trovarono in una grande piazza piena di movimento. Molti autobus

andavano in tutte le direzioni circolari, perché la piazza

era rotonda. Masino fece un salto per salvarsi da un autobus, che

stava per metterlo sotto. L’autobus ripartì. Ma Masino

si mise a corrergli dietro. La fermata successiva era il capo linea.

Giacomo e Tirolli correvano dietro Masino. Quando l’autobus

si fu fermato, Masino incominciò a gridare, mentre i passeggeri

scendevano:

– Da Porta San Paolo ci segue. È saltato sul marciapiedi,

è sceso, ha volato, ci ha corso dietro, ci ha pedinati, tamponati,

abbiamo dovuto strisciare, sgusciare come serpi per salvarci, voleva

ammazzarci, massacrarci, eliminarci dalla faccia della terra.

E Giacomo:

– Eh sì, siamo vivi per miracolo.

E Tirolli:

– Per puro miracolo. Ringraziamo Iddio, mi vengono i sudori

freddi a pensarci.

E Tirolli con un fazzoletto si scavava tutto per asciugare un sudore

freddo inesistente. La gente faceva ampio circolo e ascoltava con

un senso di meraviglia. E Masino incalzava:

– Morti ci voleva. Siamo artisti noi. Forse è pagato

da artisti gelosi, perché grandi artisti siamo noi, capaci

di suscitare gelosie mostruose.

E Giacomo:

– Evidentemente. O, semplicemente, non gli piaccio no i nostri

nasi.

E Tirolli:

– Non può essere diversamente. Uno dei due casi, ma

io penso al primo.

Il ragazzo autista impallidiva sempre di più, tremava, diventava

livido, si sentiva offeso, profondamente, tanto più, strano

strano davvero, che la gente ascoltava con serietà un discorso

assurdo su cui si sarebbe dovuto ridere soltanto (o dittatura o

deformazione puerile degli animi!), e ad un tratto reagì:

– Si vede che non siete romani, che siete provinciali, io

sono un pubblico ufficiale nelle sue funzioni e non vi permetto...

Giacomò si esaltò:

– Ecco, a Roma tutti credono di essere dei duci, la solita

frase, pubblico ufficiale nelle sue funzioni.

Si fece rapido avanti un console della milizia, smilzo con barba

smilza e gambali smilzi, e disse con una energia smilza:

– Bene bene, cosa c’è? Chi parla del duce? –

Smarrimento dei tre di fronte a un pericolo. Ma Giacomo si riprese

subito:

– Questo giovane autista ci dà dei provinciali e parla

di pubblico ufficiale nelle sue funzioni come se fosse il duce.

Il console carezzando la barba come fosse una donnola allungata:

– Il duce, il duce, attenzione, giovanotto, a pronunziare

il nome del duce, così, a vuoto, a sproposito.

E Giacomo, energico:

– Noi rispondiamo che di duce ce n’è uno solo,

e che, dopo il duce, che ha fatto dell’Italia un’unità

perfetta sindacalistica corporativistica e imperialistica, non è

consentito parlare di provincia e di non provincia, poiché

siamo tutti una falange, gli italiani.

E Masino:

– Da Porta San Paolo ci segue, e voleva schiacciarci, maciullarci.

E Tirolli:

– Non si sa poi per quali segrete trame.

Il giovane autista era annichilito, avvilito, annullato, tremava

terreo e non parlava più. Il console si lisciò la

barba e disse soddisfatto:

– Bravi giovanotti.

E, rivolgendosi all’autista:

– E voi non tentate più di fare simili scherzi.

E, smilzo come era affiorato, altrettanto smilzo disparve soddisfatto

e disinvolto. I tre si allontanarono. Tirolli disse:

– Partiamo stanotte per la Sicilia, non ne posso più,

per carità. Non facciamo come quei tali che, dovendo partire

da Milano non so per dove, stettero quindici giorni tra casa loro

e la stazione, girando osterie alberghi e ristoranti prima di partire.

Ceniamo con Bartolo e partiamo subito. Io non ne posso più.

Gli altri due furono d’accordo. Sicché, finito che

ebbero di cenare, partirono per la Sicilia, forniti sempre di un

fiasco di vino. Da Roma a Napoli si assopirono. Di tanto in tanto

si risvegliavano, si guardavano ebeti e meravigliati di trovarsi

lì assieme col rumore strisciante del treno sulle rotaie,

sorseggiavano dal fiasco e si riassopivano.

[…]

«Sveglia, sveglia, qui si dorme troppo».

Tutti lo guardarono appena, ostili, e si ripiegarono nel sonno.

Ma Tirolli e Masino si alzarono, svegli anch’essi, e andarono

nel corridoio a raggiungere Giacomo. Tirolli teneva abbracciato

il fiasco sul petto. Il treno ripartì. I tre bevevano a turno.

Ad un tratto si misero ad andare in su e in giù per i corridoi,

guardando ora fuori dei finestrini ora nell’interno degli

scompartimenti. Fuori sfilavano luci, campagne, strade, paesi, fianchi

calcinosi, montagne lontane e vicine. Dentro c’erano teste

chine e volti disagiati e stanchi.

[…]

Il treno precipitava nella notte, gallerie rumorose, fischi, strisciare,

curve. Ad un tratto un tipo magro e livido che sembrava avesse solo

dormito chiese a Tirolli, piano:

– Artisti, eh?

La sua voce era ammirativa. Per cui Tirolli soddisfatto:

– Si. Pittore.

E l’altro:

– Pittore. Bravo.

– Eh, cosa vuole...

– E lei le dipinge, eh, le rose sfatte, le viole sfatte, le

margherite sfatte, la merda putrefatta, eh, neh?

E si voltò dall’altra parte con un profondo disprezzo

tutto concentrato nelle spalle. I tre si smontarono e ritornarono

nel vagone in cui avevano le valigie. Il treno precipitava. Bevvero

ancora per rimontare. Finalmente il mondo enorme, il sud, il mezzogiorno,

sconfinato, cataclismato, angosciante, inebriante, divinamente sputtanato.

Giacomo, per la prima volta, lo guardò con ebbrezza da ubriaco.

I giardini, il mare, sugli alberi, rossi e gialli, le arance e i

limoni a globi e ad ovuli. La gente pensosa e trasognata. Il sole

si fece a poco a poco caldo. Il mare, a destra, mostrava in fondo

la Sicilia.

[…]

Chi doveva ospitare Tirolli? Un fratello di Masino sposava e tutta

la sua casa era in subbuglio. Ma Masino seppe strisciare e temporeggiare

bene. Il matrimonio si fece, con lo sposino in divisa e la sposina

bianca con i fiori d’arancio e il visino da caramella sorridente

e rosea. Tirolli era ospitato un po’ qua e un po’ là,

interessava tutti, persino don Bernardino, e infine si stabili in

casa di Masino. Il padre di questi, a capotavola, era disteso colto

intelligente. Tirolli sproloquiava contro il fascismo. E il padre

di Masino, che non era stato mai fascista, ma al fascismo era stato

sempre ostile, si faceva serio e gli diceva:

– Il fascismo, caro amico, è come una sigaretta.

– Ma la sigaretta è buona – protestava Tirolli.

– È buona? Ammettiamolo. Anche il sigaro è buono.

Io fumo sigari.

– Lo vedo.

– Eppure il fascismo è come una sigaretta.

– E come?

– La appoggi pure sul portacenere o anche ai margini di un

tavolo, la lasci tranquilla, non si occupi di essa, e vedrà

che si spegne da sé. Il fascismo, in conclusione, è

come una sigaretta che si spegne da sé.

– E può anche bruciare la casa.

– Brucerà la casa, ammettiamolo pure, ma ciò

non toglie che non si spenga da sé.

E tutti brindavano.

Tirolli dormiva con sempre sul comodino una bottiglia di vino ambrato,

fatto da don Giuseppe a termini enologici, e con un piatto di passoloni.

I passoloni sono grosse ulive nere, ammuffite per malattia sull’albero:

il gorgonzola delle ulive. Quel vino ambrato era filtrato ed essenziato

di carruba, sicché era secco e nello stesso tempo dolce e

profumato su estensioni di fiori fantastici oltre che su estensioni

di viti e di uva. La notte Tirolli si svegliava, beveva vino, mangiava

passoloni e diceva trasognato:

– Il nettare degli dei innaffia la m..., provocando essenze

e sapori del tutto inediti e scoperti dal nulla dallo zio biblico

Giuseppe.

Lo zio Giuseppe era felice di questo successo del suo vino e rideva.

La frase di Tirolli circolava per il paese, sicché gli procurava

inviti e simpatia, assieme agli amici, da parte di tutti, come forestiero,

come artista e come uomo di spirito.

In

quattro partirono una mattina per una grande gita a piedi. Attraversarono

l’altipiano ondulato a rughe di terre rosse, di messi ancora

verdi, e salirono su di un monte dove sorgeva una villa dello zio

Gerolamo. La villa era proprio sulla cima del monte. La terra stava

sotto. Attorno ad essa gravitavano sole acqua e aria. Anche le montagne

lontane sembravano arie nebbiose con l’ombra di qualche forma

nel cielo, compresa l’Etna che era piú lontana. Il

mare cullava come nubi le isole Eolie verso l’orizzonte. Di

faccia il Tindari macerioso grigio baluginante e turbato da un tempio

massiccio e rettangolare precipitante a picco sul mare. I quattro

trovarono nella villa un bar riccamente fornito. Chiesero a un contadino

una botticina di circa tre litri e l’ebbero. Versarono i liquori

nella bottícina, ne fecero un cocktail e partirono. Ridiscesero

il monte verso il Tindari. I dorsi dei colli e il mare giravano

come cerchi luminosi incastrati ai cerchi fantastici delle montagne

che avevano un movimento profondo sotterraneo dal di dentro, che

poteva far supporre, in sede di pensiero, velocità inconcepibili,

ma che in sede di percezione mostrava velocità limitate nei

confronti della velocità dei cerchi luminosi dei colli e

del mare. Scesi a valle risalirono il monte del Tindari la cui terra

grigia sabbiosa sembrava la continuazione vegetale, a tappeto, degli

ulivi grigi e sabbiosi. Girarono la città antica, piena di

pietre e di archi millenari che sembrava amalgamassero intervalli

e silenzi storici fermi sospesi nell’aria. Il teatro grecoromano

faceva un arco rotto dal mare e dall’aria precipitanti, e

come delimitatrici aveva le costiere di due montagne sollevate come

ali che, distese, cascano dritte e nette sul collo di un uccello

addormentato. |

|

IL

POETA DELL’ARTE ASTROABISSALE

Messina,

Marzo. Parlare con Nato Sciacca è impresa molto facile, basta

andare in Sicilia e fermarsi a Marina di Patti. Lui è là,

e non c’è caso di sbagliarsi perché è

la figura più tipica e caratteristica del paese. Lo vedi

subito che è un pittore, e non solo per qualche [?] sulle

mani o sugli abiti trasandati, ma per quel suo atteggiamento quasi

estatico che lo fa sostare largamente ad osservare il particolare

tono di un’ombra o il giuoco del sole tra le barche in secca

sulla spiaggia. E se non è sulla spiaggia è in casa,

in una vecchia dìmora patrizia assai logorata dagli anni

e dall’incuria. Incuria anche sua, ma lui non se ne preoccupa,

e sostiene che è tutto superfluo ciò che non è

strettamente essenziale alla vita di ogni giorno. Fa quasi uno strano

effetto incontrarsi e conversare con lui, apparentemente fermo nel

tempo, mentre intorno ci si affanna in una gara di rinnovamento.

Diresti che sogna, e forse sogna davvero, in ogni ora della sua

giornata, seguendo pensieri che poi esprime in piccolo tele dove

non trovi figure ma sottile armonia di linee, come di un firmamento

tutto suo, e delicati accostamenti di colori che non son mai orgiastici

anche quando toccano le tonalità maggiori.

Ciò che davvero ti sorprende è sapere che è

proprietario di un cinema nella vicina Barcellona dove ogni tanto

si reca per dare un’occhiata. A1 cinema? Forse no, perché

ha trovato il modo di sistemare anche lì, accanto alla sala

di proiezioni, uno studio di pittura. Ma il cinema prospera anche

senza di lui, ed è questo, oltre ai terreni, che lo rassicura

per i figli; perché si rifiuta di credere che l’opera

d’arte possa ad un certo momento diventare elemento di commercio

e quindi fonte di guadagno. È una concezione un po’

troppo rigorosa, un po’ troppo fuori della realtà per

essere valida ai nostri giorni, e non soltanto ai nostri. Ma Nato

Sciacca non si preoccupa di alcuna sollecitazione degli amici, sorride

tranquillo come chi la sa lunga più di noi, e se insisti

lo trovi già svagato, distratto, a seguire i suoi pensieri:

oppure attacca a parlare con entusiasmo giovanile

di un argomento tutto diverso dove ti è difficile seguirlo

perché forse non pensavi che potesse esistere.

I suoi cinquant’anni non sembrano trascorsi per lui, e ti

racconta le vicende della sua vita artistica di Milano, e dei suoi

studi all’accademia di Brera, come di un recentissimo passato

e di un sistema di vita che prima o dopo dovrà pur riprendere.

E si tratta degli anni dal ’35 al ’40 quando frequentò

l’accademia, dopo gli studi classici seguiti a Patti. Poi

rimase a Milano nello studio dello scultore Arturo Martini, e fece

parte del gruppo molto vicino a Joppolo, Fontana, Sassu, Migneco,

Birolli.

In quel periodo espose varie volte alla quadriennale d’arte

di Milano, e nel ’39 – era ancora all’accademia

di Brera – Giancarlo Vigorelli s’interessò positivamente

delle sue opere e vide in lui giovanissimo una sicura promessa per

l’arte italiana. Così infatti scrisse di lui Vigorelli:

«Presiede al lavoro di Nato Sciacca già una misura,

un ordine, in un giovanissimo sorprendente quasi al punto di legittimare

una esitazione: cioé che egli voglia chiudere in fretta e

anzitempo. E non è. Invece Sciacca sa favorire il suo lavoro

fuori di ogni polemica, di ogni cifra: infatti, sotto il suo ordine,

fresca ancora è l’inquietudine, la piega di ricerca,

lo stimolo. Appunto – come i giovani oggi più pronti

– desiste da una coltivazione acre d’una citata modernità,

e con fiducia e franchezza svolge invece una naturale “contemporaneità”.

In queste notizie non è dato descrivere le intere risorse

di Sciacca. Vogliamo almeno precisare un suo speciale luogo poetico,

una brusca dolcezza a sorprendere il mondo, a meritarsi con forza

quella dolcezza. La sua indipendenza ha già i segni di un

risultato in proprio e di una assai corredata misura morale e poetica».

Nello stesso anno 1539, in occasione di una nuova mostra collettiva

a Milano, così Raffaele De Grada scrisse sul “Corriere

della Sera”: «In tanto avvilente panorama plastico,

una sola opera è degna di essere notata, ed è la Maschera

in cera di Nato Sciacca che denota una grande delicatezza».

È superfluo riportare altri giudizi della critica qualificata

anche perché dureremmo a lungo: abbiamo scelto di proposito

due brani del ’39, quando Sciacca era ancora giovanissimo

e riusciva più di altri a suscitare interesse.

Abbiamo detto che Nato Sciacca sembra un personaggio fermo nel tempo,

ma ci siamo riferiti alla vita dell’uomo e non già

dell’artista. I1 pensiero dell’artista si è infatti

costantemente proiettato nel futuro, in ciò che sarà,

in ciò che potrà essere, in ciò che forse non

sappiamo ancora come e che cosa sarà.

Fin dal 1950 infatti ha chiamato la sua pittura “arte astro-abissale”,

una definizione decisamente suggestiva che involontariamente ci

trasferisce sul piano magico di una fantascienza allora non pur

definita.

Il movimento spaziale fondato a Milano nel ’54 è successivo

di 4 anni alla corrente di Nato Sciacca che ha dimostrato di interpretare

con buon anticipo quali sarebbero state le sollecitazioni degli

artisti suoi coetanei o di lui più giovani.

Ora Nato Sciacca prosegue, sempre costante, nello sviluppo delle

sue concezioni pittoriche dell’arte astro-abissale che lo

impegna in una ricerca metodica, ìn profondità, estraniandolo

dalla nostra realtà quotidiana, dal momento che vive in una

sfera surrealista da lui stesso creata e dove forse lui solo sa

operare.

Il nostro rammarico semmai – se di vero rammarico possiamo

parlare – va ricercato nel suo volontario isolamento che priva

il movimento artistico contemporaneo di un nome su cui decisamente

puntare e non gli consente dì arricchirsi delle sue esperienze

attraverso l’espressione di un’opera profondamente valida.

Pandemonio

[Ennio Salvo D’Andria]

(“Pandemonio”,

11 marzo 1960).

|

Nato e la moglie Tina Vullo

|

STRANE LINEE

La

parte spettantegli dell’eredità della nonna gli fornisce

i mezzi per recarsi a Milano. Fino a quel momento ha vissuto gli

anni della giovinezza a Patti, figlio di famiglia benestante non

costretto a pensare di trovarsi un lavoro, affrontando qualche viaggio

per raggiungere Roma e soggiornarvi dal fratello Manlio.

Beniamino Joppolo, più anziano, è il compagno preferito

di Fortunato Sciacca ventenne. Con lui discute di arte e di letteratura,

presta attento orecchio ad ogni esile notizia che provenga dalla

Francia, per superare i limiti culturali e materiali dell’arte

ufficializzata dal fascismo. Joppolo, che diverrà militante

clandestino della sinistra, s’interessa già di politica.

Nato, no. Non ne ha mai fatta, né allora né dopo.

Eppure nel 1939 per motivi politici finirà a S. Vittore.

Modella la creta, ricrea animali e cavalli, scolpisce pietre tenere.

Certe superfici morbide e levigate del Donatello e di Canova lo

invogliano a trovare forme dal chiaroscuro plastico suggeritore

del movimento. Il modernismo futurista, ridotto a pura accademia,

non soddisfa le giovani intelligenze che non vogliono essere messe

a tacere attraverso i littorali. «Non eravamo disposti

a diventare anche noi pagliacci di una società come era capitato

agli ultimi futuristi » (R. De Grada).

Parte, dunque, in terza classe, dopo aversi fatto confezionare,

a spese del padre, quanti più vestiti possibile, per premunirsi

dei tempi magri che non tarderanno infatti a manifestarsi presto,

malgrado l’assegno mensile che Manlio gli spediva da Roma.

Nella Doppia storia è lo stesso Joppolo –

che Nato venticinquenne si recava a ritrovare a Milano – che

racconta dell’arrivo dell’assegno a Masino e del concorrere

di tutti gli amici per assicurarsi l’utile di un pasto e di

una serata al caffè, fin che i soldi duravano.

A Milano alloggia in una pensione di Piazza Solferino. La padrona,

la signora Giuditta, la fiorentina alla quale Ravel ha dedicato

il celebre Bolero, si circonda di persone amanti della musica e

del canto. La sua voce baritonale attira l’attenzione del

direttore Pieraccioni che vuole costringerlo a studiare al Conservatorio,

che cerca di fargli accettare con insistenti proposte offrendosi

di esentarlo dal pagamento della retta. Il Nostro preferisce frequentare

le libere scuole di nudo dell’Accademia di Brera, consumare

i

pasti alla cucina economica «ai Bastioni», vivere l’intensa

vita serale con Joppolo ed i suoi amici, vendere qualche disegno

a conoscenti del fratello a Roma e lo spunto di una barzelletta

perché Angelo Migneco abilmente la traduca graficamente per

il “Settebello”.

Gli amici che frequenta sono tutti di grande qualità e di

intenso temperamento, fermenti, diversi e contrastanti, uomini liberi

e civili alla ricerca di un messaggio non retorico né decorativo:

Piovene, Vigorelli, Zavattini, De Grada e Rognoni, Jolli (padre

e figlio), Nando e Manzi, per citarne alcuni il cui nome ritorna

alla memoria, che si interessavano di critica e di letteratura.

Badodi, Treccani, Fontana, Birolli, Sassu, Guttuso, Peppino Migneco,

Manzù, Cassinari, Italo Valenti, quelli che esercitavano

la pittura e la scultura.

Per non vedersi costretto a diventare baritono, cambia pensione

e cade dalla padella nella brace. In quella nuova, dove divide la

stanza con l’inseparabile Joppolo, i padroni s’interessano

alla parapsicologia. Le serate sono occasione di sedute alle quali

i nuovi pigionanti sono costretti a partecipare, per condividere

le emozioni – procurate dalle apparizioni che i medium –

alcuni di fama europea – suscitano, proiettando ombre ed ectoplasmi

su una parete.

Vivono questa strana atmosfera di presenze, Nato disegnando e modellando,

Joppolo correggendo bozze per Francesco Flora e scrivendo stupende

novelle che è costretto a far pubblicare ricorrendo a pseudonimi,

per ovviare a possibili veti della censura fascista. Un bel giorno

si trasferiscono in un ampio cantinato con più vani che diventa

lo «studio» di Nato Sciacca. Qui possono ricevere amici

e tenere riunioni, dove tutti gli argomenti che contano sono discussi:

il messaggio di Picasso, l’arte «degenerata» degli

artisti tedeschi, la poesia di Garcia Lorca, gli echi postumi dell’impressionismo,

le proposte di un gruppo di giovani di Roma tra i quali emergono

i nomi di Cagli e di Mafai.

Il rifiuto di soluzioni espressive convenzionali e la verifica delle

proposte che l’avanguardia suggerisce, il recupero della capacità

critica e la ricerca della verità, non sono soltanto occasione

per confrontarsi sul piano artistico e letterario ma anche su quello

politico. Per qualcuno di loro, l’impegno si concretizza in

azione politica antifascista. Una sera, Sciacca, Joppolo e Sassu,

mentre stanno per uscire dallo studio, ricevono un corriere che

viene dalla Svizzera un pacco di manifestini da distribuirsi agli

operai della Breda. Il pacco, che era stato lì per lì

posto in un angolo, viene immediatamente recuperato da Sassu, richiamato

da Sciacca che gli riferisce quanto il portiere dello stabile gli

dice in stretto dialetto milanese: guardi che si sono visti in giro

strani signori. Sassu sale sui tetti, in cima, oltre l’abbaino

dove vive e dipinge, e nasconde il pacco in una fessura. L’indomani

l’Ovra li arresta tutti e tre e recupera, andando diritto

al posto, il pacco svizzero: sicuramente una spiata. Dopo diciotto

giorni trascorsi a S. Vittore, in interrogatorii e lunghe angosciose

attese, Sciacca riesce a convincere della sua estraneità

ad ogni ideale politico. Più pesante è la sorte di

Sassu che subisce dal Tribunale speciale la condanna ad undici anni

di carcere, meno grave quella di Joppolo che se la cava con sei

mesi di confino, pur essendo recidivo di altri periodi di confinamento

in Lucania.

Uscendo dal carcere Nato Sciacca è incapace di trovare lo

stato d’animo adatto per reinserirsi nell’ambiente.

Egli che nei concorsi di Brera è stato segnalato (Bonardi,

De Grada) come scultore di «un certo temperamento»,

che ha studiato con Martini, non ha maturato la forza che gli permetta

di affrontare la realtà che in Italia si sta creando. Raggiunge

a Gorizia il fratello Arnaldo dipendente di quella Prefettura, quasi

a trovare protezione e significare obbedienza al regime, egli che

si è tenuto sempre fuori della politica. Acquietato l’animo

parte per Roma, dove Manlio lo accoglie con l’affetto di sempre

e l’aiuta ad affittare un abbaino nello stesso stabile.

Sono due anni di sereno lavoro. Dal legno e dalla creta nascono

forme e gruppi statuari di ispirazione biblica o suggeriti dagli

atti di vita quotidiana. Sono opere serene e distese maturate nella

mente di un giovane che vive il tempo del fidanzamento con la donna

che sposerà, costruite ed armoniche a rispecchiare la condizione

vitale che intende realizzare per se stesso e la costituenda famiglia.

Torna a Patti e l’ambiente non tarda a risucchiarlo per interessarlo

a progetti di interesse immediato, distogliendolo all’arte

e alla ideatività.

Joppolo scrittore ha stima di Sciacca scultore: «premessa

di tutto ciò una grande stima di te artista ed uomo».

Ma Nato Sciacca non capisce l’avvertimento; costruisce una

sala cinematografica a Barcellona ma la gestisce con la mente distratta

dall’inseguire sogni di ricchezza che dovrebbero derivargli

da brevetti meccanici che gli maturano improvvisi e lo costringono

a lambiccarsi per concretizzarli e a disperdere le forze e le capacità

per vederli riconosciuti.

Gli affari non rendono ed egli è costretto ad indebitarsi.

«La grana col G. è nata da un pregiudizio: un borghesuccio

barcellonese non potrà mai affrontare uno Sciacca figlio

di una Jannelli...», gli scrive Beniamino, che vuole convincere

Nato: «il tuo lato più importante è quello di

essere artista» e lo incita ricordandogli «e l’arte

in questi casi si vendica crudelmente».

Sarà proprio così. Gli eventi della vita incalzeranno.

La famiglia si farà e si disfarà. I brevetti non rinnovati

scadranno. E, nel fluttuare altalenante della quotidianità,

Nato Sciacca rimane a Marina di Patti, rispondendo a chi glielo

chiede che spera di affidare la cura dei beni rimasti al figlio

per raggiungere in Toscana lo studio di uno scultore.

Ma, egli stesso, ci crede poco e, quasi a discolparsi, mostra la

mano sinistra dicendo: «Vedi queste strane linee. Una chiromante

famosa – aveva letto anche la mano a Churchill ed a Mussolini

– mi disse: ci sono segnate due vite e l’una cancellerà

l’altra».

Michele Spadaro

(“Il punto”, dicembre 1978)

|

|

|

Nato

Sciacca a Roma

Nato

Sciacca a Roma